当生猪价格跌破 12 元 / 公斤,仔猪价格跌至 200 元 / 头以下,第 6 轮猪周期的低谷期已悄然铺开。对于 1700 多万养殖场户而言,这既是考验生存韧性的 "寒冬",更是布局未来的战略窗口期。历史告诉我们,猪周期虽无法避免,但可以通过科学策略穿越迷雾,在行业洗牌中屹立不倒甚至实现逆势发展。作为深耕种猪产业的伙伴,我们结合当前产能调控政策与行业实践,为您拆解穿越周期的核心密码。

周期解码:读懂低谷期的生存逻辑

当前猪周期的本质是产能阶段性过剩与消费淡季的叠加效应。国家统计局数据显示,8月末全国能繁母猪存栏 4038万头,处于正常保有量的 103.5%,高于3900万头的目标红线。农业农村部生猪产业监测预警专家朱増勇表示,若不及时调减产能,明年春节后养殖亏损风险将显著上升。

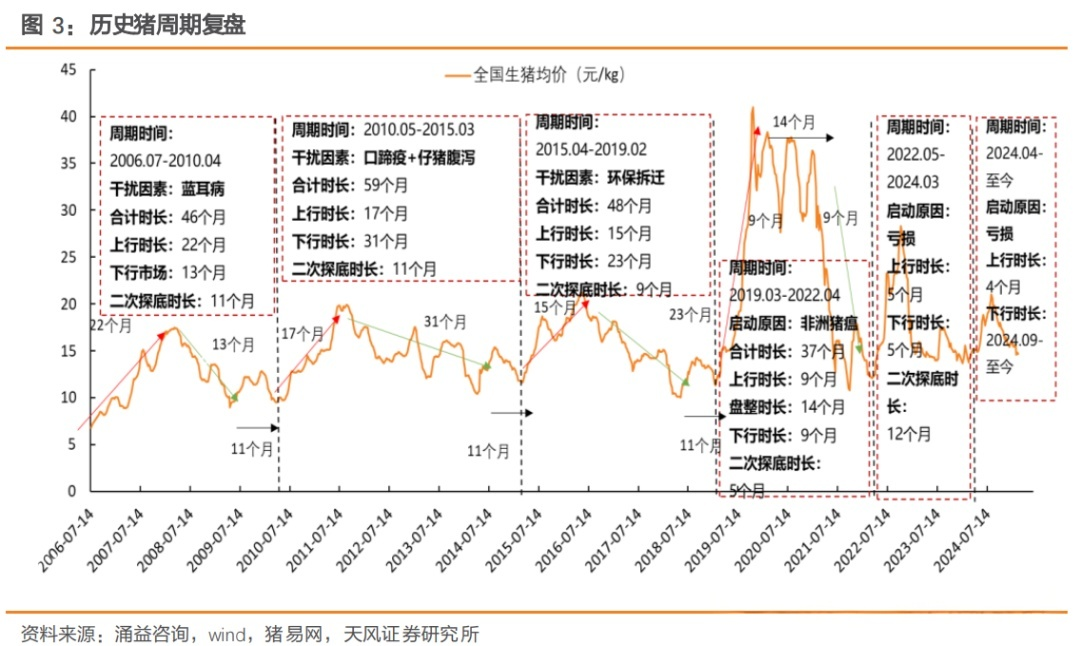

但低谷期并非全是阴霾。从历史规律看,此前 5 轮猪周期平均持续 46 个月左右,且新一轮周期已呈现 "波动收窄" 的新特征。对养殖户而言,认清 "产能去化必然伴随价格修复" 的规律,是穿越周期的前提。历史反复证明:每一次深蹲,都是为了下一次更有力的起跳。那些在低谷期主动调整、夯实内功的养殖户,不仅能够安全“过冬”,更将在新一轮周期到来时,率先享受价格回升与效率提升的双重红利。正如2018年非瘟后的坚守者、2022年种猪升级的先行者,他们在行业复苏时获得了远超同行的盈利空间。今天,我们正站在同样的历史关口——谁在低谷期做好准备,谁就能在下一轮周期中掌握主动权。

降本核心:从"提质" 到"节流"的双重突破

种群优化:优质种猪的 "隐形红利"。在猪周期的低谷期,产能过剩的表象之下,实则是低效产能的堆积与高效产能的稀缺。及时淘汰低产母猪、引种优质种猪,不仅是“降本”,更是“提质”——这是穿越周期最根本、最可持续的路径。种猪更新,不是“可选项”,而是“必答题”。在产能去化期,淘汰低产母猪、升级优质种群是 "以质换量" 的关键。成本为王、效益为先,及时淘汰低效母猪,回收现金流,趁行业周期低谷,种猪价格优惠之际,更新高效种猪,种猪从引种到出栏需要14个月时间,避开行业大底。实践表明,优质二元母猪相较于普通母猪,窝均产活仔数多 2-3 头,仔猪成活率提高 8-10 个百分点,全程料肉比降低 0.2-0.3。以年出栏 1000 头商品猪为例,优质种猪可增加毛利 15-20 万元。

饲料精准化:把钱花在 "刀刃上"。饲料成本占养殖支出的 70%,在猪价低迷期,每降低 1 个料肉比百分点,就能多争取 3-5 个百分点的利润空间。农业农村部《养殖业节粮行动意见》明确提出,到 2030 年标准化养殖的单位饲料消耗量要比 2023 年下降 7% 以上,这为降本提供了技术路径。

推广低蛋白多元化饲料配方是当前最直接的节本手段。通过应用氨基酸平衡模式与动物净能体系,可将豆粕添加量从 20% 以上降至 14% 以下,每吨饲料成本降低 200-300 元。同时,开发利用发酵饲料、昆虫蛋白等非粮资源,也能进一步降低对玉米豆粕的依赖。

风险防控:构建 "政策 + 市场" 的双重屏障

猪周期的杀伤力,往往源于 "价格暴跌 + 疫病冲击 + 资金断裂" 的三重打击。建立多维防控体系,才能在低谷期站稳脚跟。

用好政策 "缓冲垫"。当前国家正实施生猪产能精准调控,引导能繁母猪存栏回归 3950 万头合理区间。养殖户可主动对接政策:对符合条件的母猪淘汰给予补贴支持;利用 "防疫补贴" 完善洗消中心、隔离舍等设施。同时密切关注储备肉投放节奏,把握出栏窗口期。

善用金融 "稳定器"。生猪期货与价格保险已成为成熟的风险对冲工具。某养殖合作社通过在期货市场卖出套保,锁定 14 元 / 公斤的出栏价格,在当前 12 元 / 公斤的行情下,单头猪减少亏损 400 元。对于中小养殖户,可参与 "保险 + 期货" 试点,只需支付少量保费即可规避价格下跌风险。此外,与屠宰企业签订长期供销协议,能减少价格波动对收益的影响。

筑牢防疫 "防火墙"。疫病是低谷期的 "致命伤",因区域养殖密度增加,行业低迷期通常是疫病高发期。应建立 "监测 - 预警 - 处置" 全链条防控体系:开展非洲猪瘟、蓝耳病等常态化检测;推广智能化环境控制系统,降低呼吸道疾病发生率;储备足量疫苗与消毒物资,严格执行车辆人员进场管控。

长远布局:周期逆袭的四大关键动作

真正穿越周期的养殖户,都懂得在低谷期积蓄力量。结合行业发展趋势,建议重点推进四项工作:

资金管理,保障现金流安全。现金流是企业在行业低谷期的生命线,合理规划资金使用,严格控制资本性支出,避免在市场高点盲目扩张。保持合理的负债水平,避免高杠杆运营,及时变现低效生物资产,回收现金流同时提高效率。多元化收入来源:考虑适当延伸产业链,如发展品牌猪肉、有机肥生产等增值业务,在市场低谷时提供补充收入。

产能动态调控。参照 "能繁母猪正常保有量 ±5%" 的调控区间,建立自家产能调节机制。养猪业供应量(育肥上市量)与生产量(母猪配种量,产仔量)的不同步是导致价格波动的最重要原因,要准确把握母猪存栏量,精准预测未来市场转暖时机,及时补充高效后备母猪。实践表明,精准调控产能可使下一轮周期的盈利空间提升 20% 以上。

数字化升级。引入智能饲喂设备实现 "按需给料",通过物联网监测猪舍温湿度与猪群健康状况,利用大数据分析市场走势。数据显示,应用智能化系统可使饲料转化率提高 10%,人工成本降低 30%,疫病检出时间提前 7 天。

产业链协同。加入 "公司 + 现代养殖小区" 模式,获取稳定的饲料供应、技术支持与销售渠道。我们史记公司也在努力构建 "联农带农" 全链条支持体系,可为客户提供:每月更新的产能调控建议、断奶仔猪供销、商品育肥猪屠宰对接等。

周期启示:寒冬里的生存信念

回顾前五轮猪周期,每一次低谷都孕育着新的机遇。2018 年非洲猪瘟后坚守的养殖户,在 2020 年迎来每头盈利超 2000 元的黄金期;2022 年低谷期升级种猪的客户,在 2023 年获得了比同行高 15% 的利润率。当前虽然猪价低迷,但随着 100 万头产能调减目标的落地,以及春节消费旺季的临近,市场已在酝酿修复动能。

穿越猪周期,从来不是被动等待,而是主动作为。淘汰低效产能、升级优质种猪、严控养殖成本、善用政策工具,方能在周期波动中站稳脚跟。我们将与各位客户一道,以良种为基石,以技术为支撑,共待下一轮周期的曙光